各州の水事情-画期的なハワタプロジェクト

ゲダレフ州の南東部のハワタ市では、1980年代の前半から約15年にわたるドイツの飲料水供給プロジェクトが実施されてきた。このプロジェクトにおいては、ドイツ流の徹底した思想の下に技術協力が実施されてきた。そして2013年の現時点においてもこのプロジェクトで育成されたノウハウは衰退することもなく、スーダンで輝いている。

多くの課題を有するスーダンの飲料水供給において、ハワタプロジェクトは各州水公社が目標とすべき活動を続けている。本章においては、この画期的なハワタプロジェクトの具体的な内容を説明する。

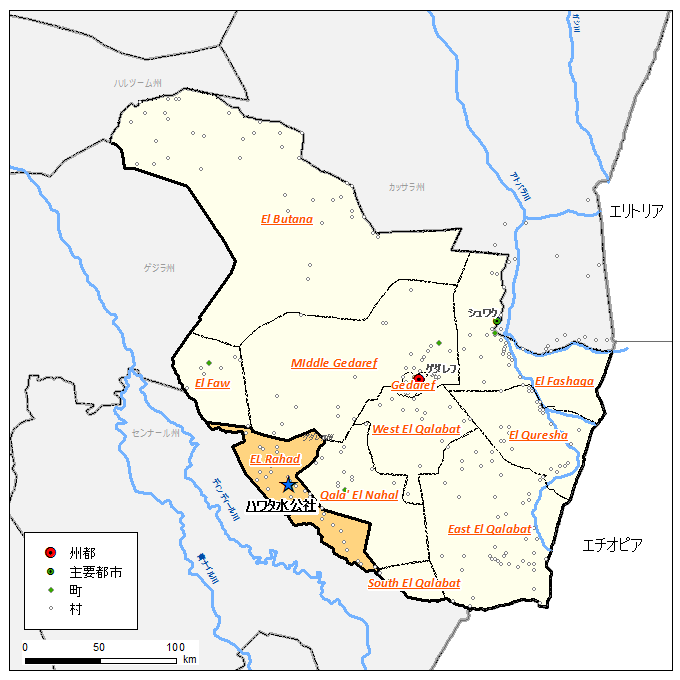

図1.ハワタプロジェクトの位置

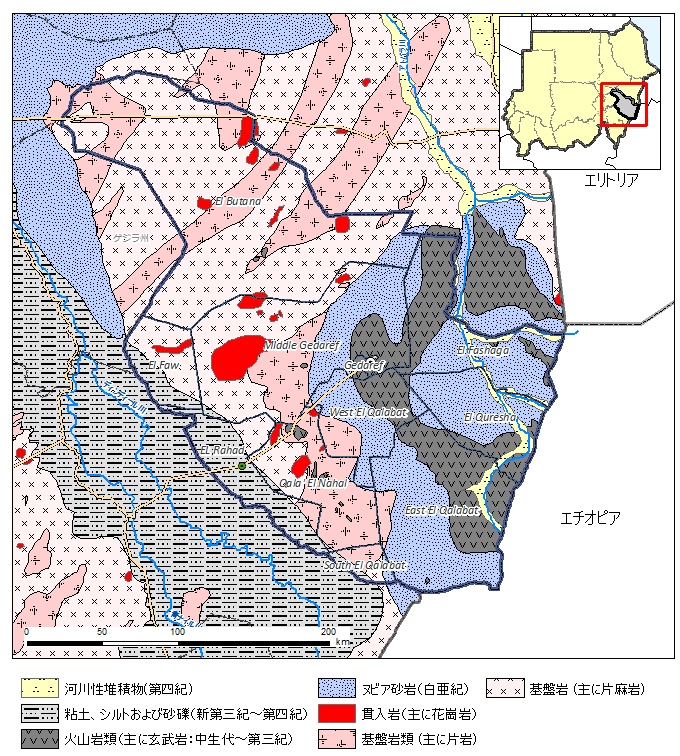

図2.ゲダレフ州の地質

4-11-1. プロジェクトの歴史

ゲダレフ州はスーダン東部に位置しており、北東部をエリトリアに、また東部から南部にかけてはエチオピアと国境を接している。1970年代から1980年代にかけて、エチオピアはメンギスツ独裁政権による国内の各種紛争、エリトリアの独立戦争(1991年に独立) 、ソマリアとのオガデン戦争が立て続けに発生した。これに伴いエチオピアやエリトリアは国内が疲弊し、また、追い打ちをかけるように大旱魃が発生した。その結果、多くの難民がスーダン東部に流れ込み、大きな国際問題となっていた。1986年に始まった日本政府による無償資金協力もこのような背景の下、エリトリア及びエチオピア難民への緊急飲料水供給を目的として実施されたものであった。ただし、スーダン政府は日本よりも早く、当時の西ドイツ政府に対して難民対策用の飲料水供給プロジェクトを要請しており、西ドイツは日本より3年早い1983年からプロジェクトを実施していた。

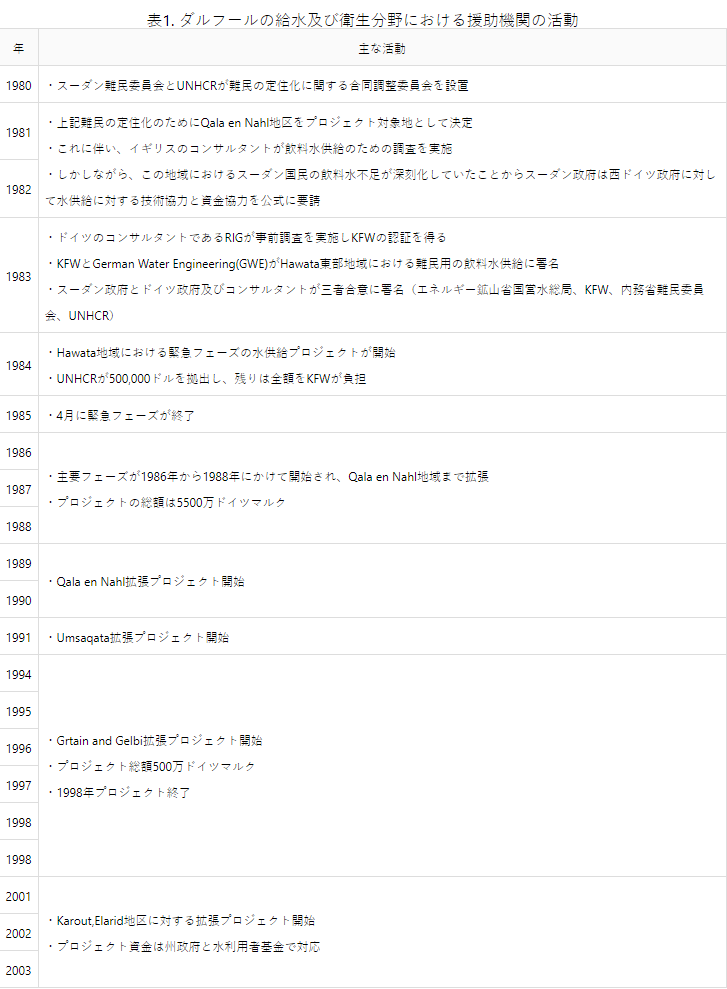

表1には1980年から2003年までのハワタプロジェクトにおける主な活動を示している。この表からも明らかなようにドイツは1983年から1998年までの15年間にわたる息の長いプロジェクトを実施してきた。そして、その後は州政府や水利用者基金で拡張プロジェクトを実施している。

| 年 | 主な活動 |

|---|---|

| 1980 | ・スーダン難民委員会とUNHCRが難民の定住化に関する合同調整委員会を設置 |

| 1981 | ・上記難民の定住化のためにQala en Nahl地区をプロジェクト対象地として決定 ・これに伴い、イギリスのコンサルタントが飲料水供給のための調査を実施 ・しかしながら、この地域におけるスーダン国民の飲料水不足が深刻化していたことからスーダン政府は西ドイツ政府に対して水供給に対する技術協力と資金協力を公式に要請 |

| 1982 | |

| 1983 | ・ドイツのコンサルタントであるRIGが事前調査を実施しKFWの認証を得る ・KFWとGerman Water Engineering(GWE)がHawata東部地域における難民用の飲料水供給に署名 ・スーダン政府とドイツ政府及びコンサルタントが三者合意に署名(エネルギー鉱山省国営水総局、KFW、内務省難民委員会、UNHCR) |

| 1984 | ・Hawata地域における緊急フェーズの水供給プロジェクトが開始 ・UNHCRが500,000ドルを拠出し、残りは全額をKFWが負担 |

| 1985 | ・4月に緊急フェーズが終了 |

| 1986 | ・主要フェーズが1986年から1988年にかけて開始され、Qala en Nahl地域まで拡張 ・プロジェクトの総額は5500万ドイツマルク |

| 1987 | |

| 1988 | |

| 1989 | ・Qala en Nahl拡張プロジェクト開始 |

| 1990 | |

| 1991 | ・Umsaqata拡張プロジェクト開始 |

| 1994 | ・Grtain and Gelbi拡張プロジェクト開始 ・プロジェクト総額500万ドイツマルク ・1998年プロジェクト終了 |

| 1995 | |

| 1996 | |

| 1997 | |

| 1998 | |

| 1998 | |

| 2001 | ・Karout,Elarid地区に対する拡張プロジェクト開始 ・プロジェクト資金は州政府と水利用者基金で対応 |

| 2002 | |

| 2003 |

4-11-2. プロジェクトの特徴

ハワタプロジェクトがスーダンで最も画期的な給水システムを導入し、しかもそのシステムが現在も活用されていることは称賛に値する。このシステムは日本や先進国の人々にとっては当然なことだが、スーダンでは実に貴重なシステムとなっている。

4-11-2-1. 井戸群の開発

ドイツは事前調査を通して、ハワタ地域での地下水開発が困難であることから、比較的地下水の豊富なセンナール州に9本の井戸群を建設した。これらの井戸の深度は平均100mであり、地下水の豊富なヌビア砂岩層から取水している。また、本プロジェクトでは電源の確保が困難であったことから、井戸群からハワタの貯水場までは約30kmに自家発電による送電設備を完備している。井戸とポンプ小屋は一体化された建物にあり、内部は清掃が行き届いており、コントロールパネル、バルブ及び流量計等は新品と同様な状態にある。

9本の井戸は同時に使用することなく、常に3本は停止し、地下水の保全や井戸のメンテナンスを実施している。ただし、ハワタを含む周辺地域の人口が急増していることから、本プロジェクトでは追加の井戸建設を計画している。現在この井戸を水源にして49村落への安定した飲料水が供給されている。

写真1.No.7の井戸とポンプ小屋

写真2.完全に保護されている井戸

4-11-2-2. 遠隔操作による管理

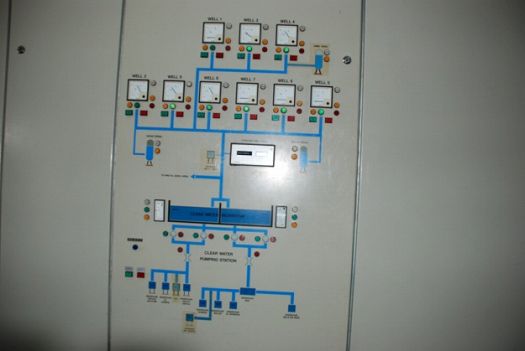

遠隔操作の計器は井戸以外に、発電機、貯水槽、高架タンク、導水管にも設置されており、これらのデータがコンピューターで管理されている。日本の援助では途上国への最先端システムの導入に関しては常に慎重論があり、なかなか実現しにくい現状にある。しかしながら、ドイツのシステムは異なっていた。

ハワタプロジェクトで遠隔操作が必要であった背景は、この地域のアクセスが劣悪であり、特に雨季の移動が困難であったためである。また、ドイツの援助は15年近くも継続されたことから、この期間に徹底した技術移転が実施されたことも大きな要因と考えられる。その結果、ドイツが引き上げた現在でもシステムが機能している。 写真3と写真4には9本の井戸と導水管及び各タンクの水量を自動的に監視するシステムを示している。制御盤の内部は他の州で見られるような砂塵や蜘蛛の巣が全く見られない。このようなシステムを導入したドイツの方式はスーダンにおける日本の技術協力を考える上でも貴重な参考事例となることだろう。

写真3.遠隔操作の制御盤

写真4.制御盤の内部の様子

4-11-2-3. スタンバイ制度によるリスク管理

途上国で様々な機材や施設を設置する場合には、故障時への対応が大きな課題となる。そのため、プロジェクトを実施する場合には通常ある程度の部品や消耗品を供与することもあるが、基本的にこれらの機材は相手国の負担で実施されることが原則である。しかしながら、実際には供与された部品や消耗品を使い切った後、追加調達すべき予算を確保していないことから、機械が故障したまま放置されることが度々発生する。

これに対してドイツの協力では、発電機、ポンプ及び各種計測器を常に確保するスタンバイシステムが導入されている。このシステムにより、機械の故障に対して迅速な対応が可能となり、その後に必要な修理と部品の調達を実施することができる。その結果、断水時間は最低限に抑えられ、水利用者からの信頼性が高まる。当然なことながら、利用者は積極的に水道料金を納入するようになる。これに対して、多くの州では、断水時間が長く、しかも水質も確保されていないために、利用者は水道事業への信頼を持っていない。その結果、水使用料金への支払い義務意識も低下し、料金徴収率が低下することから、水道事業に必要な部品や薬品の調達さえ支障が生じるようになっている。

写真5.大型発電機による電源の確保

写真6.各井戸の予備用発電機

4-12-2-4. 完璧な維持管理体制

ハワタプロジェクトでは日常の維持管理体制が機能しているために、ポンプ、発電機、制御盤等が常に新品同様に清掃されている。これは他のスーダン各州の浄水場やウォーターヤードで毎回見られる砂ぼこりや蜘蛛の巣に覆われている機材や施設とは根本的に異なる光景である。何故、同じスーダン人でありながら、ハワタプロジェクトの施設や機材と他スーダン各地の浄水場やウォーターヤードはこれ程維持管理に違いが見られるのだろうか。それは、徹底したドイツの人材育成の賜物と考えられる。現在、日本が実施している人材育成プロジェクトにおいても、当初は研修関連施設の清掃や維持管理は不完全なものであった。しかしながら、何度も繰り返し指導することによって現在は研修環境が大幅に改善している。このような地道な人材育成がある程度の期間実施されれば、スーダン人にそのメリットが伝わり、彼らが主体的に維持管理を実施することが可能となる。スーダン人にそのポイントを気づかせるまでがこの種の技術協力の最も重要な業務と考えられる。

写真7.整然としたポンプ小屋の内部

写真8.埃が全くない制御盤

写真9.貯水場と中央管制建屋

写真10.貯水場の各種ポンプとバルブ

4-11-2-5. 水道メーターによる料金徴収

スーダンの水道事業が他のアフリカ諸国と根本的に異なるのは、パイプの口径による定額料金制度、及び、料金徴収や維持管理を全て州水公社が実施していることである。スーダン最大の都市は首都のハルツームであり、この都市には政府機関、大学、民間企業、ホテルや大規模商店、国際空港等他の都市で見られない近代的な施設が分布しているが、肝心な水道料金の徴収システムは未だにパイプの口径に応じた定額制になっている。これはハルツームだけではなく、ゲダレフ州を除いた16州が同様な制度を採用している。

この定額制の問題は同じパイプの口径でも水道使用量が大きく異なることである。つまり、大量に使用しても、あるいは逆に少量しか使用していなくても水道料金は同じになる。これは実に不公平な制度と言える。また、定額制にすれば、浄水場で生産した飲料水の全体量は把握できても、末端での使用量が不明であることから、正確な漏水率が把握できない。これも定額制度の大きな問題点である。

これに対して、他の多くのアフリカ諸国の都市部や一部地方部では水道メーターを設置し、それに基づいて使用料金を徴収している。このようなスーダンの現状において、ハワタプロジェクトでは各戸給水を実施しており、しかもスーダンでは珍しい水道メーターが設置されている。各戸給水とはいえ、その実態は家の入口に水栓と水道メーターを設置しただけのシステムだが、これにより月ごとの水使用量を把握できる。今回訪問した民家では3家族21人が共同生活しており、月平均水使用量は10m³と話してくれた。この量を給水原単位に換算すると16ℓ/人/日であり、かなり少ない使用量となっている。

一方でこのような水道メーターの設置が可能だった背景としては、ゲダレフ州の水公社にオランダの協力により、水道メーターの修理と更新システムが完備していることである。また、オランダは自国で不要となった中古の水道メーターをゲダレフ州に送付するシステムも構築している。このようなシステムは部品の調達が困難な途上国に水道メーターを普及させるための効率的な方法と言える。このようなシステムをゲダレフ州のみならずスーダンの各州に普及することが重要である。

写真11.各戸給水と水道メーター

写真12.給水を受けている民家の様子

写真13.水道メーターの修理

写真14.水道メーターの校正

4-11-2-6. プロジェクトに対する誇りと自助努力

ドイツの協力が終了後もハワタプロジェクトでは独自予算で周辺未給水地区への拡張工事を積極的に実施している。また、日本が実施している国営水公社の研修センター(PWCT)での技術研修に対しても積極的にスタッフを送り込んでいる。当然のことながら、ハワタプロジェクトのスタッフのマインドは非常に高く、各人がスーダンで最も先進的な給水システムを導入していることに対して誇りと自信を持っていることが伝わってくる。ハワタプロジェクトの代表者はスーダン17州に存在する州水公社と同様な立場にあるとの強烈な自負を有しており、自ら「スーダンで18番目のSWC」と力説していた。また、このプロジェクトでは徴収した水道料金は水道事業にだけ特化した使用方法となっており、この点が他の州と大きく異なっていることも彼らのプライドを高めている。ただし、ハワタプロジェクトの関係者が州水公社と同等の立場であるとの認識を示しても、現場はゲダレフ州の一地域に位置していることから、州全体をカバーする水公社とは業務内容が異なっている。それでもハワタプロジェクトが州水公社と連携し、良好な関係を構築していることは言うまでもない。

4-11-3. 今後の課題

これまで述べてきたように、ハワタプロジェクトは全体的に順風満帆のように見える。しかしながら、このプロジェクトは様々な課題を抱えている。その最大の課題が政治的なプロジェクトへの介入である。つまり、ハワタプロジェクトが先進的に水道事業を実施していることに対して、快く受け入れない政治家や自治体があるとのことである。その理由はスーダンでは水道料金が州政府の貴重な財源となっており、ハワタプロジェクトのように独自に水道料金システムを完成させれば州の財源が減少することである。本来はスーダンの他の州でもハワタプロジェクトのような料金体制に移行すべきであるが、ある意味州の税金として徴収されているところに大きな問題がある。その結果、殆どの州では十分な予算が水道事業に確保されず、維持管理不足等の悪循環になっている。この問題は一朝一夕には改善できないが、ドイツが残したシステムを少しでも維持発展することがスーダンには不可欠であると考えられる。

この記事へのコメントはありません。